Geissenpeter

Im grossen Saal des Gasthofs zum ‚Bären’, wo jeweils die Theatervorführungen der Musikgesellschaft stattfanden und die Kulissen das ganze Jahr über auf der Bühne stehen blieben, wurde uns Schulkindern einmal im Jahr ein Film gezeigt. Das waren am Anfang noch Schwarzweissfilme, abgespielt von einem ratternden Projektor. Sie waren von den vielen Vorführungen so abgenutzt, dass über die Bilder auf der Leinwand senkrechte Streifen liefen, als würde es in dem Film immerzu regnen. Meinen ersten Film überhaupt habe ich in diesem Saal gesehen, ein Film über den Geissenpeter. Die weissen Saanenziegen gefielen mir sehr, und wie die dem Geissenpeter und der Heidi aufs Wort gehorchten! Peter brauchte nur in sein Kuhhorn zu blasen und schon kam die kleine Ziegenherde angetrippelt. Von da an bestürmte ich meine Eltern, und danach alle Verwandten und Bekannten mit der Idee, wir müssten doch auch solche Ziegen im Stall haben, oder zumindest schon mal eine.

Im grossen Saal des Gasthofs zum ‚Bären’, wo jeweils die Theatervorführungen der Musikgesellschaft stattfanden und die Kulissen das ganze Jahr über auf der Bühne stehen blieben, wurde uns Schulkindern einmal im Jahr ein Film gezeigt. Das waren am Anfang noch Schwarzweissfilme, abgespielt von einem ratternden Projektor. Sie waren von den vielen Vorführungen so abgenutzt, dass über die Bilder auf der Leinwand senkrechte Streifen liefen, als würde es in dem Film immerzu regnen. Meinen ersten Film überhaupt habe ich in diesem Saal gesehen, ein Film über den Geissenpeter. Die weissen Saanenziegen gefielen mir sehr, und wie die dem Geissenpeter und der Heidi aufs Wort gehorchten! Peter brauchte nur in sein Kuhhorn zu blasen und schon kam die kleine Ziegenherde angetrippelt. Von da an bestürmte ich meine Eltern, und danach alle Verwandten und Bekannten mit der Idee, wir müssten doch auch solche Ziegen im Stall haben, oder zumindest schon mal eine.

Als erstes schenkte mir meine Grosstante so ein Kuhhorninstrument, mit dem man die Ziegen rufen konnte. Das Horn roch zwar ähnlich fürchterlich wie die Knochenstampfi der Düngerfabrik in unserem Dorf, aber ich trug es trotzdem gern mit mir herum und fühlte mich schon ein wenig als Geissenpeter. Und tatsächlich schenkte mir mein Götti Otti eines Tages ein kleines Zicklein. Ich verwöhnte das Tier nach Strich und Faden, aber es gelang mir trotzdem nicht, ihm beizubringen, auf den Lockruf meines Kuhhorns zu hören. So musste ich für meine (Alp)spaziergänge in der Hostet der Inselmatt die Geiss am Strick führen. Das wurde aber zusehends schwieriger, weil die Ziege schnell wuchs und immer kräftiger wurde. Schliesslich gab es herzigen Geissennachwuchs und ich konnte endlich mit dem Ziegenmelken beginnen; so hatte ich es mir zumindest vorgestellt. Aber das zickige Tier stand immer wieder in den Melkeimer, und statt eines vollen Kessels weiss schäumender Milch blieb mir oft nur eine erbärmlich bräunlich-weisse Flüssigkeit, angereichert mit Tränen der Verzweiflung.

Als erstes schenkte mir meine Grosstante so ein Kuhhorninstrument, mit dem man die Ziegen rufen konnte. Das Horn roch zwar ähnlich fürchterlich wie die Knochenstampfi der Düngerfabrik in unserem Dorf, aber ich trug es trotzdem gern mit mir herum und fühlte mich schon ein wenig als Geissenpeter. Und tatsächlich schenkte mir mein Götti Otti eines Tages ein kleines Zicklein. Ich verwöhnte das Tier nach Strich und Faden, aber es gelang mir trotzdem nicht, ihm beizubringen, auf den Lockruf meines Kuhhorns zu hören. So musste ich für meine (Alp)spaziergänge in der Hostet der Inselmatt die Geiss am Strick führen. Das wurde aber zusehends schwieriger, weil die Ziege schnell wuchs und immer kräftiger wurde. Schliesslich gab es herzigen Geissennachwuchs und ich konnte endlich mit dem Ziegenmelken beginnen; so hatte ich es mir zumindest vorgestellt. Aber das zickige Tier stand immer wieder in den Melkeimer, und statt eines vollen Kessels weiss schäumender Milch blieb mir oft nur eine erbärmlich bräunlich-weisse Flüssigkeit, angereichert mit Tränen der Verzweiflung.

Seither weiss ich, dass das Leben kein Film ist. Die Ziegengeschichte wurde mir von meinen Eltern während der ganzen frühen Jugendzeit noch vorgehalten, weil ich, wie sie sagten, nach und nach meine Betreuungspflichten im Ziegenstall vernachlässigt und sogar, als das Tier gemetzget werden musste, es erst zwei Tage später gemerkt hätte.

Das blieb nicht meine einzige Jugendsünde. Mein Bruder und ich warfen einmal mit Rossäpfeln nach den Mädchen, die bei uns die Milch abholten. Und weil das Brigittli ein Milchkesseli ohne Deckel hatte, kam die Mutter stracks mit ihrem Töchterchen in die Milchsammelstelle zurück und zeigte allen, die es sehen wollten, die Bescherung. Es setzte ein Donnerwetter für uns beide, aber ich bin heute noch überzeugt, dass mein Bruder die Hauptschuld trug.

Auf meine Kappe ging allerdings die Eiergeschichte. Ich musste einen Korb Hühnereier in die Landwirtschaftliche Genossenschaft bringen. Heimlich nahm ich das Fahrrad, statt zu Fuss zu gehen, wie mir aufgetragen war. Leider wurden auf dem holprigen Transport einige Eier leicht beschädigt. Jedenfalls wollte der Genossenschaftsverwalter nur die ganzen Eier übernehmen und bezahlen. Auf dem Heimweg überlegte ich, die übrigen Eier lieber gleich zu entsorgen, da sie ja nicht mehr zu gebrauchen waren. Ausserdem wollte ich schon lange einmal sehen, wie Eier zerplatzen, wenn man sie mit Karacho gegen eine Wand wirft. Ich warf sie also mit grossem Schwung ein paar Schulmädchen vor die Füsse, nicht, um sie zu treffen, sondern, um sie zu beeindrucken. Aber die Eier wollten nicht dahin, wo ich sie hinwarf. Eiweiss und Eigelb klebte an Röcken und Kinderstrümpfen. Natürlich blieb diese Tat zu Hause nicht verborgen, schon weil das Eiergeld nicht stimmte, aber auch, weil Schulmädchen immer alles rätschen müssen.

Heute muten diese Streiche vielleicht harmlos an, wie viele der alten Lausbubengeschichten. Aber damals wurden sie gar nicht als so harmlos wahrgenommen und waren ein Teil der Vorbereitung aufs Leben.

Maibummel im März

Wanderungen in der Gascogne sind immer wieder neue Entdeckungsreisen! Seien es pittoreske Heimetli mitten im Ackerland…

… oder eine Kirche mit farbiger Maria davor… (hier in Saint Elix, Gers)

… aber noch viel interessanter: alte Stahlrösser in allen Farben und Formen…

… der erste Massey-Fergusson…

Fordson…

Nostalgie pur…

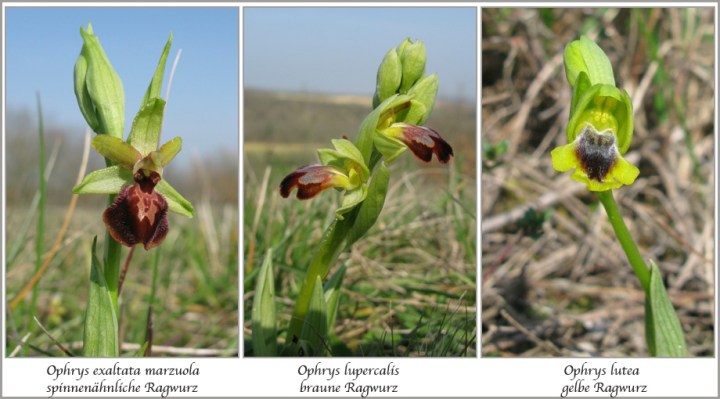

Les trois Ophrys précoces

Mit der gelben Ophrys sind die drei Musketiere jetzt vollzählig. Alle früh blühenden Ophrys sind aufgetaucht, ein paar Tage früher als üblich.

In den nächsten Tagen wird es keine neue Orchidee zu entdecken geben. Aber vielleicht noch das eine oder andere Gruppenbild der drei Musketiere.

Grasfuder

Neben dem Büscheli-Birnbaum vor der Tenne, auf dem Kiesweg, der leicht gegen das Haus hin abfällt, wurden nach dem Grasen die Pferde ausgespannt und die Bremsen des Wagens fest angezogen. Dort blieb das Grasfuder manchmal lange stehen, bis dann zur Fütterungszeit das Scheunentor geöffnet und der schwere Graswagen von Hand in die Tenne gezogen wurde. Wir Kinder, noch im Vorschulalter, spielten ausgelassen zwischen Bach, Misthaufen, Stall und Scheune und neben und unter dem Fuder. Der Brügiwagen hatte eine mechanische Bremskurbel, die mich magisch anzog. Ich versuchte, sie zu bewegen, und ich weiss noch, wie ich meinen Spielkameraden stolz zurief: Seht, wie ich hier drehen kann! Noch währenddessen spürte ich, wie sich das schwere Fuder langsam bewegte. Ich stemmte mich mit aller Kraft dagegen, ohne Erfolg. Dass ich die Bremskurbel einfach hätte wieder zudrehen sollen, fiel mir in der Schrecksekunde gar nicht ein, sie befand sich ohnehin gefährlich nahe beim grossen Rad. Der Wagen begann zu rollen, immer schneller, auf das geschlossene Scheunentor zu. Zuerst durchbrach die eisenbeschlagene Pferdedeichsel die dicken Holzbretter. Es krachte fürchterlich. Der ganze Wagen krachte durchs Tor, das eichenharte Fürgstütz zersplitterte. Mit grosser Wucht prallte das Fuder gegen Beton, das Gras ergoss sich in einem Schwall über die Kuhköpfe und in die Futterkrüpfe. Dann endlich war es still.

Neben dem Büscheli-Birnbaum vor der Tenne, auf dem Kiesweg, der leicht gegen das Haus hin abfällt, wurden nach dem Grasen die Pferde ausgespannt und die Bremsen des Wagens fest angezogen. Dort blieb das Grasfuder manchmal lange stehen, bis dann zur Fütterungszeit das Scheunentor geöffnet und der schwere Graswagen von Hand in die Tenne gezogen wurde. Wir Kinder, noch im Vorschulalter, spielten ausgelassen zwischen Bach, Misthaufen, Stall und Scheune und neben und unter dem Fuder. Der Brügiwagen hatte eine mechanische Bremskurbel, die mich magisch anzog. Ich versuchte, sie zu bewegen, und ich weiss noch, wie ich meinen Spielkameraden stolz zurief: Seht, wie ich hier drehen kann! Noch währenddessen spürte ich, wie sich das schwere Fuder langsam bewegte. Ich stemmte mich mit aller Kraft dagegen, ohne Erfolg. Dass ich die Bremskurbel einfach hätte wieder zudrehen sollen, fiel mir in der Schrecksekunde gar nicht ein, sie befand sich ohnehin gefährlich nahe beim grossen Rad. Der Wagen begann zu rollen, immer schneller, auf das geschlossene Scheunentor zu. Zuerst durchbrach die eisenbeschlagene Pferdedeichsel die dicken Holzbretter. Es krachte fürchterlich. Der ganze Wagen krachte durchs Tor, das eichenharte Fürgstütz zersplitterte. Mit grosser Wucht prallte das Fuder gegen Beton, das Gras ergoss sich in einem Schwall über die Kuhköpfe und in die Futterkrüpfe. Dann endlich war es still.

Geschockt stand ich vor dem Unheil. Mein Vater, mit umgebundenem Melkschemel und halbvollem Kessel in der Hand, lief in grossen Schritten heran und schaute dabei so finster, wie ich es noch nie an ihm gesehen hatte. Er stiess sein strengstes und gröbstes Schimpfwort aus: Schnuderhüng! Die ganze Familie und andere Zaungäste eilten herbei. Meine Scham vor all den Leuten war grenzenlos. Ich musste, schwerste Strafe bei Baumanns, sofort ohne Nachtessen ins Bett.

Mein Grossvater, erfahren in Schreinerarbeiten, zimmerte in den nächsten Tagen aus schön geschwungenem Eichenholz ein neues Fürgstütz für unseren Graswagenund versah die Pferdedeichsel mit neuem Eisenbeschlag . Das Scheunentor wurde geflickt. Über dreissig Jahre lang erinnerten die hell leuchtenden neuen Fichtenholzbretter im alten, dunkel verwitterten Torrahmen mich und alle Besucher an meine grösste Schmach. Erst 1986 haben wir bei der Renovation des Ökonomieteils unseres Hofs das geschichtsträchtige Holztor mit den beiden runden Oberlichtern endgültig entfernt.

Im Märzen…

Im Märzen der Bauer

Die Rößlein einspannt,

Er setzt seine Felder

Und Wiesen in Stand.

Er pflüget den Boden,

Er egget und sät

Und rührt seine Hände

Früh morgens und spät.

Etwas profaner: Striegeln, mechanische Unkrautbekämpfung im Winterweizen, 20 ha, 20°C

Ich habe Frankreich verändert…;-)

Grossfamilie

Wir lebten alle in einem Haushalt: meine Eltern, die Grosseltern, meine beiden Geschwister, der um anderthalb Jahre ältere Bruder Kurt und die um drei Jahre jüngere Schwester Ruth, jeweils ein oder zwei Lehrlinge aus dem Welschland und die Jumpfer Sophie. Während der grossen Arbeiten sassen oft noch weitere Helfer am langen Küchentisch, Verwandte oder Taglöhnerinnen.

Wir lebten alle in einem Haushalt: meine Eltern, die Grosseltern, meine beiden Geschwister, der um anderthalb Jahre ältere Bruder Kurt und die um drei Jahre jüngere Schwester Ruth, jeweils ein oder zwei Lehrlinge aus dem Welschland und die Jumpfer Sophie. Während der grossen Arbeiten sassen oft noch weitere Helfer am langen Küchentisch, Verwandte oder Taglöhnerinnen.

Auch wegen der Milchsammelstelle und dem Anken- und Käseverkauf war bei uns immer viel Betrieb. Unser Hof war sozusagen das Dorfzentrum von Suberg. Manchmal mussten die Käsereikunden auf die Milch warten, weil noch kein Bauer mit seiner Kanne oder Brännte aufgekreuzt war, und so standen sie dann mit ihren leeren Milchkesseli im Stallgang und brichteten mit meinem Vater, der am Melken war. Das behinderte zwar regelmässig unsere Stallarbeiten, das nahmen wir aber gerne in Kauf, weil wir dafür laufend über die Neuigkeiten aus aller Welt und über den Dorfklatsch informiert wurden.

Zudem machte der Bruder meines Vaters, der Posthalter und mein Götti, jeden Tag auf seiner Posttour mit dem schweren schwarzen Velo bei uns eine kurze Pause.

Otti war nebenher Dirigent der grossen Dorfmusikgesellschaft, mein Vater der Präsident, so dass oft und viel über die Subergmusig geredet wurde. Wir berieten am Familientisch die neuen Uniformen des Musikvereins, Farbmuster wurden herumgereicht, Federn für den Hutschmuck begutachtet, Stoffe ausgewählt. Die fertige Uniform sah fantastisch aus und war für die damalige Zeit etwas ganz besonderes: schwarze Hosen mit einem breiten gelben Nahtstreifen, ein schwarzer Kittel mit gelben Zierschnüren und Epauletten, auf dem Hut steckte ein aufrechter schwarzgelber Federnbusch. Auf die Subergmusig mit ihren über fünfzig aktiven und noch viel mehr passiven Mitgliedern ist das Dorf heute noch zurecht stolz.

Mein Bruder und ich waren in jungen Jahren auch eine Zeit lang fleissige Musikanten und übten täglich auf Zugposaune, Flügelhorn und Cornet. Zweimal wurde in unserer Gemeinde das seeländische Musikfest durchgeführt, für das ganze Dorf ein Riesenereignis, das die Dorfgemeinschaft gut ein halbes Jahr lang beschäftigte. Wir Schulkinder durften bei der Marschmusikdemonstration auf der abgesperrten Dorfstrasse vor dem jeweiligen Musikkorps und vor den Ehrendamen die Schrifttafeln mit den Namen der Teilnehmer tragen. Ich trug das Schild der Musig von Sutz-Lattrigen und absolvierte nervös, aber konzentriert meinen ersten und keineswegs den einfachsten öffentlichen Auftritt. Ich musste im Takt der Marschmusik vorausschreiten, beim Kommando „Achtung, Vorwärts, Marsch!“ im richtigen Moment mit dem richtigen (linken) Bein beginnen und darauf achten, dass das Musikkorps im richtigen Abstand auch immer noch nachfolgte, und durfte mich nicht durch die Zurufe der zahlreichen Zuschauer am Strassenrand irritieren lassen!

Das Zusammenleben in einer Grossfamilie funktioniert allerdings nicht immer im Gleichtakt und zur selben Melodie. Die Spannungen zwischen dem Hofbesitzer, meinem Grossvater, der nicht loslassen konnte, und meinen Eltern, die fast zeitlebens als Pächter von ihm abhängig waren und nicht frei entscheiden konnten, waren zahlreich. Das ging so weit, dass meine Eltern gelegentlich erwogen, auszuwandern, aber sie unternahmen nie ernsthaft entsprechende Schritte . Ich glaube, dass die Eltern uns Kindern das nicht antun wollten. Sie haben stattdessen einfach die Zähne zusammengebissen, wenn der Grossvater bei einem notwendigen Stallumbau oder bei einer betrieblichen Umstellung sein Veto einlegte. Wegen solcher Erfahrungen war für mich immer klar, dass ich später nie gemeinsam mit den Eltern in einem Haushalt leben wollte und dass ich nie lange Lächemaa auf einem Hof sein, sondern möglichst bald Eigentümer werden wollte, auch wenn das zumindest am Anfang mit einer hohen finanziellen Belastung verbunden ist. Sein eigener Herr und Meister sein, selber über alles entscheiden können, nicht abhängig sein von einem Hofbesitzer, das alles macht den Bauernberuf erst attraktiv.

Im Kanton Bern steht häufig neben dem Bauernhaus das Stöckli, das Altenteil. Eine ideale Lösung um Generationenkonflikte zu vermeiden und trotzdem die ältere Generation als Chummerzhilf in der Nähe zu haben. Wir hatten kein Stöckli zur Verfügung. Wir mussten uns wohl oder übel im gemeinsamen Haushalt anpassen und lernen, Rücksicht zu nehmen.

Les bestioles

Zwischen den Orchideen…

tummeln sich jetzt auch die Insekten. Die Zitronenfalter tanzen….

Etwas schwieriger zu finden: die Haubenfangschrecken, die sich total an die Umgebung anpassen und nur dann zufällig entdeckt werden, wenn sie sich ausgerechnet in dem Moment bewegen, wenn man zufällig vor einer Orchidee kniet und das Objektiv bereits auf Makro eingestellt hat:

Auch die Bienchen sind bereits fleissig. Absolutes und seltenes Highlight für Orchideenfreaks: wenn man eine Biene bei der Pseudokopulation (Befruchtung) auf einer Orchidee „erwischt“ 🙂

Jetzt wird (wieder) gerodet

Wilde Orchideen gedeihen nur auf ungedüngten, aber regelässig gemähten Wiesen und Weiden. Die Verbuschung durch Weiss- und Schwarzdorn und diversen Ginsterarten muss von Zeit zu Zeit bekämpft werden…

Der Arbeitsplatz ist phänomenal…

…das Wetter sommerlich (20°)

…auf dass die Ophrys de mars weiter gedeihen!

Grossvater

Grossvater Röthlisberger interessierte sich sehr für alle technischen Neuerungen, die die bäuerliche Arbeit erleichtern konnten. Für die Getreideernte schaffte er schon früh eine Lieuse an, einen Bindemäher, lange vor allen anderen Bauern, die das Getreide immer noch von Hand mähten. Die Lieuse war ein technisches Wunderwerk: Messerbalken schnitten das Getreide, weit ausholende Holzarme legten die Halme auf Leinentuchrollen, auf denen sie mit hoher Geschwindigkeit transportiert, zu Bündeln gesammelt und schliesslich mit einer farbigen Schnur gebunden wurden, worauf die fertigen Garben über ein Seitenblech auf den Boden glitten. Allein der Schnurknüpfer war für die damalige Zeit eine technische Meisterleistung. Oft habe ich fasziniert zugeschaut, wie die Maschine Garbe um Garbe sauber geknüpft ausspuckte, und mich dabei gefragt, welches Genie sich so etwas Kompliziertes hat ausdenken können. Wahrscheinlich habe ich meine Technikbegeisterung von Goffa übernommen, als er mir detailliert die über dreissig Arbeitsschritte beibrachte, die notwendig waren, um die Lieuse am Feldrand vom Strassentransport auf den Feldeinsatz umzustellen. Seine Geduld war grenzenlos, wenn es um den Einsatz von Maschinen ging. Bei technischen Pannen widmete er sich seelenruhig und bedächtig der Reparatur, auch wenn dabei die ganze Ernteequipe stundenlang aufgehalten wurde oder ein Gewitter drohte. „Nume nid jufle“ war sein eisernes Arbeitsprinzip.

Grossvater Röthlisberger interessierte sich sehr für alle technischen Neuerungen, die die bäuerliche Arbeit erleichtern konnten. Für die Getreideernte schaffte er schon früh eine Lieuse an, einen Bindemäher, lange vor allen anderen Bauern, die das Getreide immer noch von Hand mähten. Die Lieuse war ein technisches Wunderwerk: Messerbalken schnitten das Getreide, weit ausholende Holzarme legten die Halme auf Leinentuchrollen, auf denen sie mit hoher Geschwindigkeit transportiert, zu Bündeln gesammelt und schliesslich mit einer farbigen Schnur gebunden wurden, worauf die fertigen Garben über ein Seitenblech auf den Boden glitten. Allein der Schnurknüpfer war für die damalige Zeit eine technische Meisterleistung. Oft habe ich fasziniert zugeschaut, wie die Maschine Garbe um Garbe sauber geknüpft ausspuckte, und mich dabei gefragt, welches Genie sich so etwas Kompliziertes hat ausdenken können. Wahrscheinlich habe ich meine Technikbegeisterung von Goffa übernommen, als er mir detailliert die über dreissig Arbeitsschritte beibrachte, die notwendig waren, um die Lieuse am Feldrand vom Strassentransport auf den Feldeinsatz umzustellen. Seine Geduld war grenzenlos, wenn es um den Einsatz von Maschinen ging. Bei technischen Pannen widmete er sich seelenruhig und bedächtig der Reparatur, auch wenn dabei die ganze Ernteequipe stundenlang aufgehalten wurde oder ein Gewitter drohte. „Nume nid jufle“ war sein eisernes Arbeitsprinzip.

Mein Grossvater verkehrte regelmässig mit den Notablen der grossen Nachbargemeinde Lyss. Den Kegelabend mit dem Notar, dem reichen Metzger und dem Wirt liess er nie aus. Er war auch der einzige an unserem grossen Familientisch, der jeden Tag zum Essen ein Glas Rotwein trank. Wahrscheinlich lebte er immer ein wenig über seine Verhältnisse. Der Hof war denn auch ziemlich verschuldet und der bauliche Zustand der Gebäude verschlechterte sich im Laufe der Jahr und Jahrzehnte zusehends, obwohl der Goffa hier und dort kleine Reparaturen selber machte. Wie mein Grossvater war auch meine Mutter ein Einzelkind, so dass zumindest bei den Betriebsübernahmen keine Geschwister ausbezahlt werden mussten und man sich all die teuren Maschinen eher leisten konnte.

Auf unserem Hof betrieben wir während Jahrzehnten nebenher die dörfliche Milchsammelstelle. Die Eingangstür zum Milchraum befand sich gleich gegenüber der Stalltür, was bedeutete, dass der Stall aus hygienischen Gründen immer rechtzeitig ausgemistet werden musste, noch bevor die ersten Kunden in die Käserei kamen. Der Miststock war hinter einer Holzbretterwand versteckt, und der Hausplatz hatte immer einwandfrei sauber zu sein. In den fünfziger Jahren brachten über ein Dutzend Bauern morgens und abends ihre Milch zu uns in die Sammelstelle. Die grösseren Bauern stellten ihre Kannen auf einen Handkarren und die kleinen trugen ihre Milch in einer Brännte auf dem Rücken. Alle kamen noch zu Fuss, mit Ausnahme des Kleinbauern vom oberen Dorfteil, der jahrelang mit geschulterter Brännte auf einem alten Fahrrad ohne Bremsen den Hügel hinunterraste, auf dem holprigen Bahnübergang regelmässig eine Milchspur hinterliess und immer nur knapp die Abzweigung zur Inselmatt erwischte. Fast immer: einmal schaffte er die enge Kurve nicht, knallte kurz vor dem Ziel ungebremst in eine Scheunenwand und die Milch ergoss sich in einem Schwall über ihn und versickerte langsam auf dem Kiesweg. Mit leerer Brännte und kaputtem Fahrrad, aber glücklicherweise ohne grössere Schrammen machte sich unser Milchlieferant zu Fuss auf den stotzigen Heimweg.

In der Sammelstelle wurde die Milch vom Grossvater oder meiner Mutter gesiebt, gewogen, gekühlt und direkt an die dörfliche Kundschaft halbliter- und literweise ausgeschöpft. Die überschüssige Milch wurde täglich in Kannen auf dem Bockwagen zur nahe gelegenen SBB-Station geführt und dort für die Molkerei in Biel verladen. Unser Freiberger Wallach Franz kannte seinen Weg zum Bahnhöfli selber, man brauchte nur „Hü“ zu sagen und das treue Pferd trottete verlässlich zum Güterbahnwagen, wo die vollen Milchkannen ein- und die Magermilch- und Schottekannen ausgeladen werden konnten.

Neben der Milch verkauften wir auch Käse und Butter. Diese Produkte lagerten jedoch im Keller. Jeder Dorfbewohner, der ein Stück Käse oder ein Ankemödeli kaufen wollte, musste sich in der Küche melden, worauf eins von uns Kindern schnell die gewünschten Sachen heraufholte. Nur hatten wir damals noch kein Badezimmer, und wir Kleinkinder wurden abends in der Küche gewaschen. Es war mir doch immer sehr peinlich, wenn ein Kunde die Küche betrat, während wir Kinder noch nackt im Waschzuber sassen

leave a comment